탈제, De-titled.

홍명섭 | 2018.04.25 – 05.23

내 작업에서 연대기적 순서란 의미가 없다. 새로운 작업과 옛 작업이라는 구분이 무색하고 불가능하기 때문이다. 마치 물이 땅에 스며들다가 언젠가는 다시 솟구치듯, 하나의 작업으로의 완결성을 인정하지 않은 채 이어지고 잠기고 다시 번진다. 이런 시대착오적 흐름들은 한 방향의 시간을 살지 못하고 배회하거나 반복, 분산, 순환한다. 머리와 꼬리가 따로 없는 이러한 생리가 내 작업에서 구작과 신작이라는 개념의 구분을 의미 없게 만들고, 제작의 연대기적 순서와는 무관하게 겉돌게 한다. 내 작업을 끊임없이 새롭게 만드는 상황과의 조우를 통해 모든 철학적 결정론(아키즘)들의 미학적 통제를 헤집고 틈을내고 작업 자신의 안과 밖을 헐고 가로지르는 아나키스트적 힘의 실체란 이미 그 자체가 표현 불가능한 비확정적인 모습이기 때문이다.

– 작가의 말

< 종이 발 작업 >

한지-발 작업(탈제)은 곤충의 허물(껍질)과도 같이 부서지기 쉬운 연약한 느낌의 재료적 속성이 주는 정서 자체가 작업의 모티브가 되는 셈이기도 하다. 잠자리 날개처럼 부서지기 쉬운 데서 도리어 생명의 징후를 한층 엿볼 수 있을지도 모른다.

본 작업은 1993년부터 시작하여 1995년 베니스 비엔날레 주최 측 기획전의 하나인 “ASIANA”전에 초 청 되었던 것을 정점으로 하여 지금까지도 간헐적으로 제작 발표하고 있다. 이 작업의 형식은 특정한 장소와 더불어 만들어지는 설치 형식으로도 나타났고, 평면 프레임 안과 밖에 부착되어 벽에 설치되는 양식으로도 변모 가능하였다.

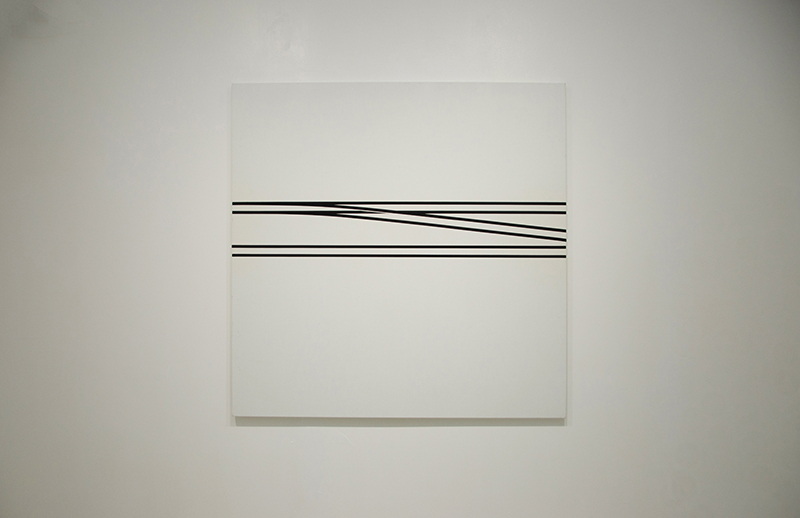

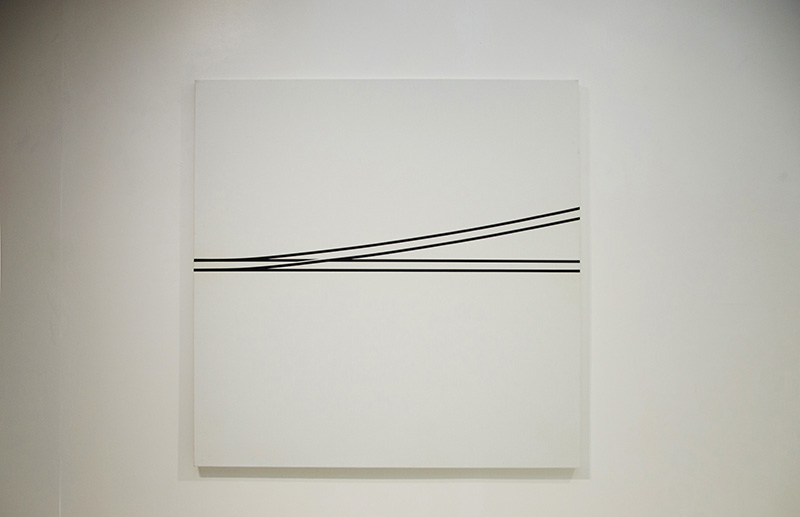

< 러닝 레일로드 >

본다는 것은 시지각 만의 문제가 아니라 신체적 행위이다. 공간에 노출되거나 포획된 우리 몸이 느끼는 감각이고 몸의 경험이다. 이렇게 우리 신체를 차단하는 드로잉 속을 배회한다는 것은 우리 의식의 환각적이고 몽상적인 곡예이기도 하다. 철길 이미지는 내 유년시절부터 지금까지도 미지에의 동경과 같은, 비약 없는 미지로의 표면 장력, 문명과 혁명, 광야와 개척, 모험과 일탈, 유혹과 외경, 만나고 헤어짐, 심리적 방황 그리고 속도 등을 일깨우는 몽환적 모티브인 것이다.