기억이 말을 한다

박계훈 | 2017.10.18 ~ 11.1

기억이 말을 한다

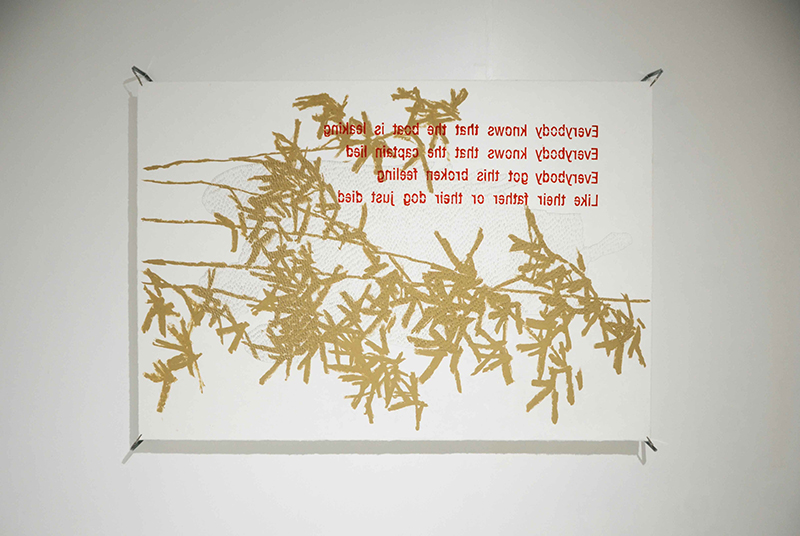

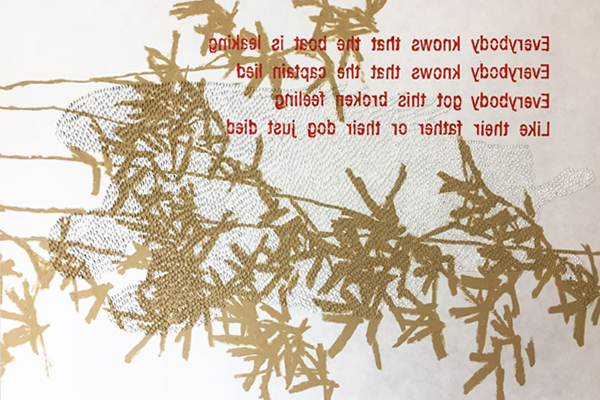

미술관에서 걸려있는 초상화들을 볼 때마다 인물들은 왜 저런 눈으로 나를 볼까? 마치 우리의 미래를 알고 있는 걸까? 착각에 빠지곤 합니다. 다른 무슨 이야기를 하려는 걸까? 초상화가 없었다면 그들의 이야기를 어떻게 들을 수 있었을까요. 우리는 그림 속 인물을 통해 그 시대에 버릴 수 없는 가치, 우리가 구체적으로 알 수 없는 시대의 ‘진실’을 전달 받습니다. 그래서 미술관은 다른 이들의 잃어버린 기억을 찾을 수 있는 보관소와 같습니다. 마르셀 푸르스트는 ‘기억은 일종의 약국이나 실험실과 유사하다. 아무렇게나 내민 손에 어떤 때는 진정제가 때론 독약이 잡히기도 한다.’라고 기억을 설명합니다. 우리는 잃어버린 기억을 만나게 되고 또한 그 기억에 의한 처방전을 받지요. 독약을 받을 수도 있고 진정제를 받을 수도 있지만 모두 우리의 기억입니다. 나는 3합 장지를 이용해 종이오리기 작업을 수년간 지속하고 있습니다. 종이를 재단하고 남은 자투리 조각이 몇 년째 쌓였습니다. 이 종이는 어쩌면 시간과 온도, 습도를 고스란히 간직한 채 호흡하고 있었을 것입니다. 더 나아가 작가의 작업실에서 이 시대를 함께 보고 느끼고 기억했을 겁니다. 긴 호흡을 가진 자투리 종이는 그것만으로도 충분히 종이 이상의 정체성을 가지게 됩니다. 나는 자투리 종이에 깊게 배어있는 시간과 마주합니다. 종이 위에 쌓인 먼지로 물리적 시간은 읽을 수 있지만 종이의 마음을 읽을 수는 없을 겁니다. 종이가 말을 하도록 종이에게 말을 걸어 봅니다. 무엇을 보고 기억하고 있는지, 무슨 이야기를 들려주고 싶은지, 나는 자투리 종이들로 기억을 온전히 담을 수 있는 ‘달’을 만들었습니다. 둥근 달에는 이 시대의 이야기하지 못한 ‘묻힌 진실’들이 훼손되지 않은 상태로 봉인되어 있을 거라는 믿음에서 입니다. 우리는 달을 봅니다. 소원을 빌기도 하지요. 우리의 입장에서만 달을 봅니다. 나는 상상합니다. 달이 우리의 모든 것을 보았고 보고 있다면 달을 가져와서 이야기를 들어야겠다고 생각합니다. 전시장으로 옮겨진 달을 보면서 나의 의식은 달이 되었습니다. 달이 말을 합니다. 지금도 계속 달의 긴 이야기를 듣고 있습니다. 지금껏 보지 못했고 생각하지 못했던 달의 이면의 초현실세계를 꿈꾸어 봅니다.

*여기에서 초현실은 상상의 세계가 아니라 비루한 지금의 현실보다 더 나은 현실을 의미합니다.